出海实战的核心方法论,是找对这三件事

点击上图▲立即报名

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

在当下全球经贸格局深度调整的浪潮中,出海成为众多企业谋求新增长的关键方向。

7月25日—7月26日,华商出海产业联盟举办的“出海领航者班”课前课在杭州开课,一批出海企业家汇聚于此。

他们中,有深耕水处理技术多年的创业者,有带着家族纺织企业寻求突破的继承者,也有在跨境电商赛道摸爬滚打的先行者,行囊里装着各自的出海蓝图,因同一个目标在此交汇。

课前的寒暄里,藏着相似的期待与审慎。有人聊起东南亚建厂的供应链难题,有人询问欧美市场的合规细节,细碎的交谈声中,能听见中国企业走向全球的迫切与清醒。

这场课前课,既是4个月系统学习的序章,也是一场思想碰撞的预热。这群出海者们深知,唯有抱团取暖、以知促行,才能在浪潮中稳稳把舵。

接连两天,从经贸形势的拆解到实战经验的分享,从数据工具的应用到跨文化管理的破局,老师们的每一个议题都瞄准着“出海” 这个核心,小巴整理了其中的精华部分作以下分享。

王骁锦特易资讯市场总监《2025年上半年出海趋势与贸易品类增长解析》经个人计算,如果用美元进行统计,2025年上半年,我国出口整体呈现5.9%左右的增长。这一数据看似乐观,但深入分析便会发现,不同行业的体感存在显著差异。在产业发展层面,我们正观察到从传统产业向新兴产业转型的明显趋势。传统的纺织、服装、箱包、玩具等行业,其出口数据并不理想,甚至可以说面临着较大的挑战。而与之形成鲜明对比的是,机电领域中的集成电路、印刷线路板等细分品类,以及农产品中的粮食类产品,出口增长态势迅猛。我一直认为做出海是选择比努力更重要,只有选择了好的行业或赛道,才能够拥有更多的机会。同时,我们还需关注产品下游应用领域的变化。以视频游戏控制及设备为例,其出口增长接近一倍,究其原因是俄乌冲突背景下,无人机控制设备的需求激增,而这类手柄设备多按此品类报关。这意味着,企业不能仅局限于产品本身的设计初衷,更要洞悉其下游应用领域的潜在变化,这或许能为企业带来第二增长曲线的机会。在市场选择上,我们看到全球贸易格局正发生着变化。中国对美国的出口整体呈现波动下降趋势,而对泰国、越南、印度等市场的出口则在2023年后逐年上升。整个市场变化来自于从存量市场到增量市场的变化,也就是需要通过一些市场的认知去调整,把这些方向放到更有潜力的市场上去。但需要注意的是,新兴市场与传统欧美市场存在诸多差异,企业需根据各地贸易规则、产业结构、市场需求与文化习惯,制定差异化的本地化策略。以俄罗斯市场为例,中国汽车出口曾一度表现亮眼,但今年却出现明显下滑,一个重要原因便是本地化服务配套的缺失。因此,出海并非简单的产品输出,而是要真正融入当地,构建本地化的人才梯队和服务体系。从经营逻辑来看,出海是项综合性工作,需实现从订单思维到客户心智思维的转变,明确增长来源,避免仅聚焦生产端成本管控而忽视市场端突破。即便是工业中间品企业,也需要具备终端思维,理解消费者需求对产品的影响,推动从生产思维到营销思维的转型。展望2025年下半年,全球贸易格局仍存在诸多不确定性。但对中国企业而言,出海仍是重要的发展方向,关键在于以理性的态度,结合数据洞察,不断调整策略,方能在复杂的国际市场中把握机遇,行稳致远。

王骁锦特易资讯市场总监《2025年上半年出海趋势与贸易品类增长解析》经个人计算,如果用美元进行统计,2025年上半年,我国出口整体呈现5.9%左右的增长。这一数据看似乐观,但深入分析便会发现,不同行业的体感存在显著差异。在产业发展层面,我们正观察到从传统产业向新兴产业转型的明显趋势。传统的纺织、服装、箱包、玩具等行业,其出口数据并不理想,甚至可以说面临着较大的挑战。而与之形成鲜明对比的是,机电领域中的集成电路、印刷线路板等细分品类,以及农产品中的粮食类产品,出口增长态势迅猛。我一直认为做出海是选择比努力更重要,只有选择了好的行业或赛道,才能够拥有更多的机会。同时,我们还需关注产品下游应用领域的变化。以视频游戏控制及设备为例,其出口增长接近一倍,究其原因是俄乌冲突背景下,无人机控制设备的需求激增,而这类手柄设备多按此品类报关。这意味着,企业不能仅局限于产品本身的设计初衷,更要洞悉其下游应用领域的潜在变化,这或许能为企业带来第二增长曲线的机会。在市场选择上,我们看到全球贸易格局正发生着变化。中国对美国的出口整体呈现波动下降趋势,而对泰国、越南、印度等市场的出口则在2023年后逐年上升。整个市场变化来自于从存量市场到增量市场的变化,也就是需要通过一些市场的认知去调整,把这些方向放到更有潜力的市场上去。但需要注意的是,新兴市场与传统欧美市场存在诸多差异,企业需根据各地贸易规则、产业结构、市场需求与文化习惯,制定差异化的本地化策略。以俄罗斯市场为例,中国汽车出口曾一度表现亮眼,但今年却出现明显下滑,一个重要原因便是本地化服务配套的缺失。因此,出海并非简单的产品输出,而是要真正融入当地,构建本地化的人才梯队和服务体系。从经营逻辑来看,出海是项综合性工作,需实现从订单思维到客户心智思维的转变,明确增长来源,避免仅聚焦生产端成本管控而忽视市场端突破。即便是工业中间品企业,也需要具备终端思维,理解消费者需求对产品的影响,推动从生产思维到营销思维的转型。展望2025年下半年,全球贸易格局仍存在诸多不确定性。但对中国企业而言,出海仍是重要的发展方向,关键在于以理性的态度,结合数据洞察,不断调整策略,方能在复杂的国际市场中把握机遇,行稳致远。 黄渊明“出海领航者班”实战导师、华为前海外HRD、顺丰国际前CHO《出海企业的跨文化管理之道》我始终认为,出海并非一蹴而就的冒险,而是一场循序渐进的征程。在我看来,企业出海可分为三个阶段:先是“看海”,通过学习他人经验建立认知;再是 “赶海”,试探性地踏入市场,哪怕遭遇波折也无妨;最终才是 “真出海”, 此时企业已深度融入海外市场。企业出海可细分为六个阶段,多数企业目前集中在前三个阶段:◎ 第一阶段是探索期,迈出第一步,做市场调研、试点等;◎ 第二阶段是进入期,扎根市场,建立组织,开展本地化运营,构建供应链;◎ 第三阶段是扩张期,抢占市场份额,形成商业闭环,进行市场渗透与多元化发展;◎ 第四阶段是整合期,优化全球资源配置,多见于在多个区域有业务的企业;◎ 第五阶段是成熟期,成为市场领导者,全球化运营成熟,持续创新与转型;◎ 第六阶段是转型期,需根据大环境变化不断开拓新业务。人力资源管理是出海的核心支柱。海外团队通常包含三类人员:◎ 总部外派员工(分常驻与短期),作为 “铁血先锋” 需突破业务与文化壁垒,选拔重文化敏感度与弹性管理;◎ 本地员工(分非华人与华人),承担流程执行或中外沟通,如印尼急需的 “业务助理 + 翻译”;◎ 国际员工(跨区域复用的专业人才),扩张期会增多。管理核心是让外派者落地战略,让本地员工保障合规,二者协同方能扎根。文化差异是出海中绕不开的课题,但它并不是障碍,而是创新的源泉。跨文化管理可分为三个进阶阶段:首先解决文化认知的差异,再使用宽泛化的沟通和管理,最终实现融合。例如华为以“客户为中心”作为跨越文化的共同语言,让不同背景的员工在服务客户的目标下形成共识,这一做法值得借鉴。历经多年实践,我总结出了出海人力资源管理的“global 模型”,涵盖全球人力治理体系搭建、本地人才全周期管理、外派人员全周期管理、文化与品牌融合、绩效与激励体系、合规风险管理六个方面。这六个板块相互支撑,共同构成企业出海的组织能力,助力企业在全球化浪潮中行稳致远。

黄渊明“出海领航者班”实战导师、华为前海外HRD、顺丰国际前CHO《出海企业的跨文化管理之道》我始终认为,出海并非一蹴而就的冒险,而是一场循序渐进的征程。在我看来,企业出海可分为三个阶段:先是“看海”,通过学习他人经验建立认知;再是 “赶海”,试探性地踏入市场,哪怕遭遇波折也无妨;最终才是 “真出海”, 此时企业已深度融入海外市场。企业出海可细分为六个阶段,多数企业目前集中在前三个阶段:◎ 第一阶段是探索期,迈出第一步,做市场调研、试点等;◎ 第二阶段是进入期,扎根市场,建立组织,开展本地化运营,构建供应链;◎ 第三阶段是扩张期,抢占市场份额,形成商业闭环,进行市场渗透与多元化发展;◎ 第四阶段是整合期,优化全球资源配置,多见于在多个区域有业务的企业;◎ 第五阶段是成熟期,成为市场领导者,全球化运营成熟,持续创新与转型;◎ 第六阶段是转型期,需根据大环境变化不断开拓新业务。人力资源管理是出海的核心支柱。海外团队通常包含三类人员:◎ 总部外派员工(分常驻与短期),作为 “铁血先锋” 需突破业务与文化壁垒,选拔重文化敏感度与弹性管理;◎ 本地员工(分非华人与华人),承担流程执行或中外沟通,如印尼急需的 “业务助理 + 翻译”;◎ 国际员工(跨区域复用的专业人才),扩张期会增多。管理核心是让外派者落地战略,让本地员工保障合规,二者协同方能扎根。文化差异是出海中绕不开的课题,但它并不是障碍,而是创新的源泉。跨文化管理可分为三个进阶阶段:首先解决文化认知的差异,再使用宽泛化的沟通和管理,最终实现融合。例如华为以“客户为中心”作为跨越文化的共同语言,让不同背景的员工在服务客户的目标下形成共识,这一做法值得借鉴。历经多年实践,我总结出了出海人力资源管理的“global 模型”,涵盖全球人力治理体系搭建、本地人才全周期管理、外派人员全周期管理、文化与品牌融合、绩效与激励体系、合规风险管理六个方面。这六个板块相互支撑,共同构成企业出海的组织能力,助力企业在全球化浪潮中行稳致远。除此之外,我们还邀请到了两位出海企业家作为实战导师分享了各自的出海实践。

张兆明海尔新能源/微慕科技产品及品牌总监《新能源出海:微慕科技的企业出海实践》在出海实践中,我们总结出核心方法论,可概括为“三个找”:一是找对人。既要考虑自身团队,老板和高管是否适合出海,什么样的人适合做这件事;也要在当地扎根时,找到合适的本地合作伙伴、本地员工以及各类本地资源,这其中涉及诸多因素。二是找对地方。要结合自己公司的条件、渠道、人脉来确定首先要进入的市场,再逐步扩展。不能凭空进入一个地方,而是要根据自身情况决定第一站,然后一步一步做起来,过程中还要明确自己的定位。三是找对事。在进入市场后,要明确自身业务定位,专注于适合自己的领域。我们运用这套方法论,在“人” 的层面,与德国本地有资源的人合作、依托海尔在意大利的团队;在 “地方” 层面,从印度起步,逐步拓展至非洲、欧美,核心扎根南亚和非洲;在 “事” 的层面,深耕储能领域,印度通信市场占比达35%,非洲也因缺电刚需实现大量销售。

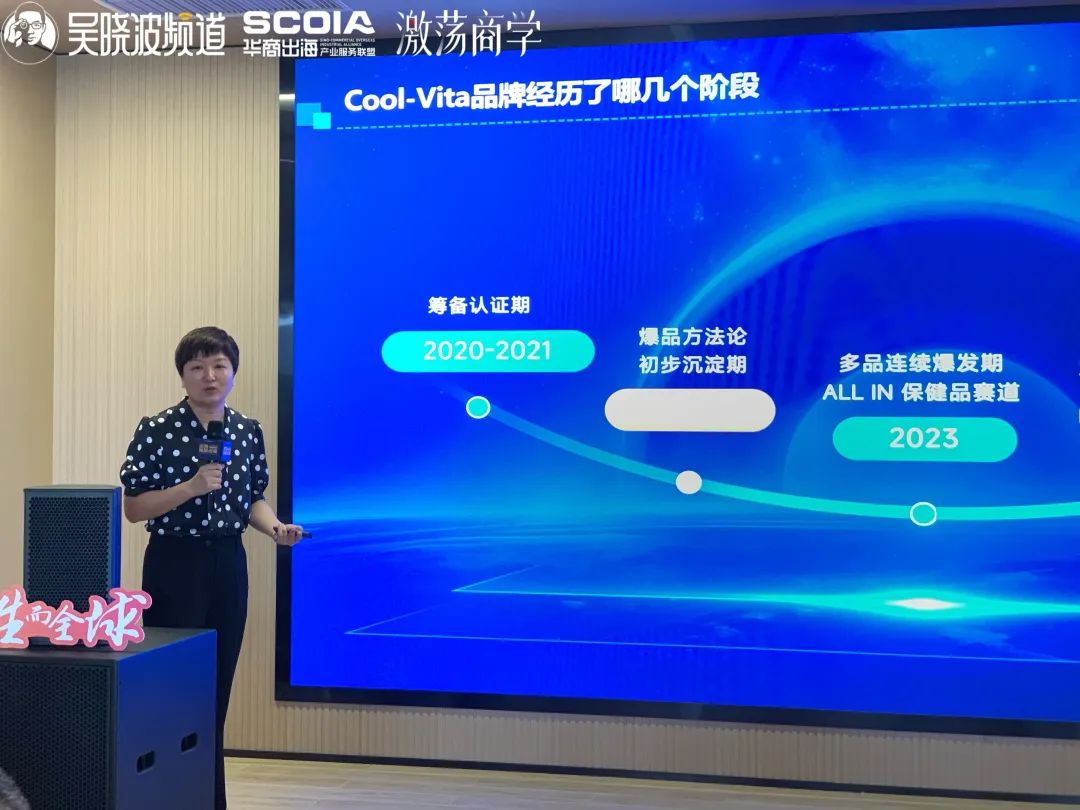

张兆明海尔新能源/微慕科技产品及品牌总监《新能源出海:微慕科技的企业出海实践》在出海实践中,我们总结出核心方法论,可概括为“三个找”:一是找对人。既要考虑自身团队,老板和高管是否适合出海,什么样的人适合做这件事;也要在当地扎根时,找到合适的本地合作伙伴、本地员工以及各类本地资源,这其中涉及诸多因素。二是找对地方。要结合自己公司的条件、渠道、人脉来确定首先要进入的市场,再逐步扩展。不能凭空进入一个地方,而是要根据自身情况决定第一站,然后一步一步做起来,过程中还要明确自己的定位。三是找对事。在进入市场后,要明确自身业务定位,专注于适合自己的领域。我们运用这套方法论,在“人” 的层面,与德国本地有资源的人合作、依托海尔在意大利的团队;在 “地方” 层面,从印度起步,逐步拓展至非洲、欧美,核心扎根南亚和非洲;在 “事” 的层面,深耕储能领域,印度通信市场占比达35%,非洲也因缺电刚需实现大量销售。 叶萍萍“出海领航者班”实战导师Cool-Vita联合创始人《Cool-Vita:从零开始打造一个东南亚头部保健品品牌》在本次分享中,Cool-Vita以东南亚市场尤其是印尼的实战经验,深度诠释了一个问题:如何打造一个真正能在本地生根发芽、实现长期价值的健康品牌?Cool-Vita始终坚持两个关键词:“深度本土化”与“品牌长期主义”。Cool-Vita认为,真正可持续的增长,不在于复制某个打法,而在于看见并尊重当地真实的生活方式。在印尼这个“极致散装”的市场,鸡蛋论个买、香烟按根卖是常态,消费者习惯于低预付、高频次的即时消费。Cool-Vita因此打破传统保健品的包装形式,采用单片小包装,像糖果一样售卖,大幅降低了购买门槛,也让产品真正走入日常。组织架构上,Cool-Vita以98%的本地员工比例,搭建起真正“在地化”的运营体系。创始人出海常驻,团队深度融入,从产品开发到渠道运营全面适配本地文化、语言与风俗。在品牌看来,“本土化”不是营销技巧,而是一种尊重与责任。长期主义,是Cool-Vita更重要的坚持。哪怕面对市场不确定性与周期波动,Cool-Vita从未停止内容建设、品牌塑造、渠道深耕与基础设施投入。因为他们相信,品牌真正的护城河,不是声量而是信任,不是规模而是时间。四年深耕,Cool-Vita成功登顶印尼线上保健品榜首,同时打通了3万余家线下终端,实现线上线下协同发展。Cool-Vita的实践,是一个关于“如何耐心打造主流健康品牌”的样本——用消费者看得懂的方式表达价值,用品牌自身的节奏走出长期增长路径。

叶萍萍“出海领航者班”实战导师Cool-Vita联合创始人《Cool-Vita:从零开始打造一个东南亚头部保健品品牌》在本次分享中,Cool-Vita以东南亚市场尤其是印尼的实战经验,深度诠释了一个问题:如何打造一个真正能在本地生根发芽、实现长期价值的健康品牌?Cool-Vita始终坚持两个关键词:“深度本土化”与“品牌长期主义”。Cool-Vita认为,真正可持续的增长,不在于复制某个打法,而在于看见并尊重当地真实的生活方式。在印尼这个“极致散装”的市场,鸡蛋论个买、香烟按根卖是常态,消费者习惯于低预付、高频次的即时消费。Cool-Vita因此打破传统保健品的包装形式,采用单片小包装,像糖果一样售卖,大幅降低了购买门槛,也让产品真正走入日常。组织架构上,Cool-Vita以98%的本地员工比例,搭建起真正“在地化”的运营体系。创始人出海常驻,团队深度融入,从产品开发到渠道运营全面适配本地文化、语言与风俗。在品牌看来,“本土化”不是营销技巧,而是一种尊重与责任。长期主义,是Cool-Vita更重要的坚持。哪怕面对市场不确定性与周期波动,Cool-Vita从未停止内容建设、品牌塑造、渠道深耕与基础设施投入。因为他们相信,品牌真正的护城河,不是声量而是信任,不是规模而是时间。四年深耕,Cool-Vita成功登顶印尼线上保健品榜首,同时打通了3万余家线下终端,实现线上线下协同发展。Cool-Vita的实践,是一个关于“如何耐心打造主流健康品牌”的样本——用消费者看得懂的方式表达价值,用品牌自身的节奏走出长期增长路径。正如各位出海实战导师所言,出海从来不是简单的产品搬运,而是一场需要“找对人、找对地方、找对事” 的系统战役,是一次 “从看海、赶海到真出海” 的认知跃迁。而想要在这场战役中站稳脚跟,你需要的不仅是零散的经验,更是一套能覆盖战略定位、组织搭建、风险应对、本地化落地的完整方法论。

这正是我们推出“出海领航者班”的初衷。在这里,你能系统学习从市场研判到利润落地的全生命周期课程,我们邀请了小米前总裁王翔、华坚集团董事长张华荣、华立集团董事局主席汪力成、高通公司前全球副总裁沈劲等50余位实战导师,用他们踩过的坑、闯过的关、干成的事,为你编制专属的“出海生存手册”。

通过4个月的集训,你将:

◎ 获得一套系统、完整、可操作的出海商业决策方法论;

◎ 学习一系列实战且经过验证的出海实践案例;

◎ 开展一次沉浸式海外调研并形成出海商业计划书;

◎ 认识一批有出海成功经验的实战导师,及其背后的国家和行业资源;

◎ 结交一群共同开拓海外市场、相互帮衬的出海“领航者”;

◎ 加入一个拥有几千名出海企业家、数百个出海服务机构的资源共享社群。

如果你正站在出海的十字路口,渴望从“凭经验摸索” 转向 “靠体系破局”,欢迎加入我们,带着各位实战导师的实战智慧,一起把出海的远征走成坦途。

点击按钮▼立即报名

暂时没有评论